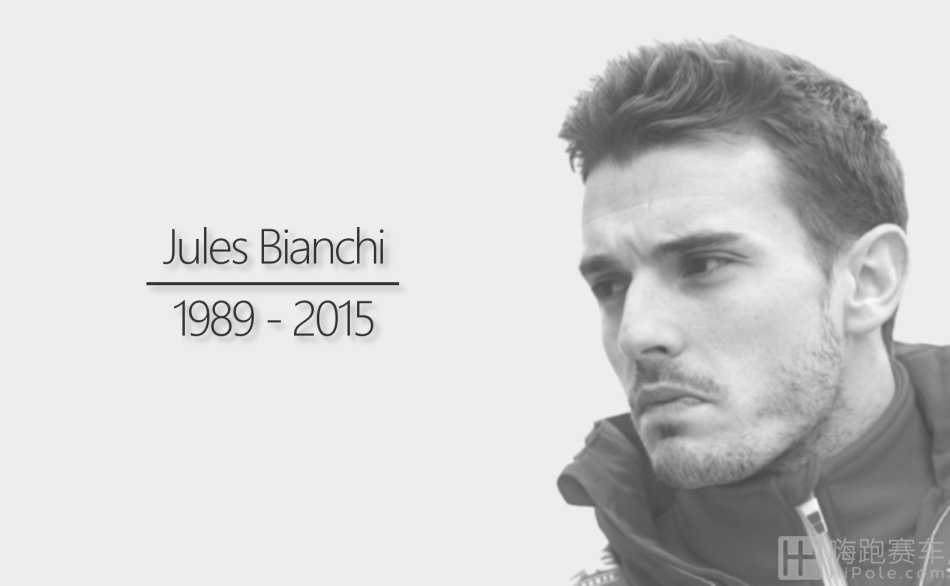

GeneraceON | 赛车基因:永远的比安奇

法拉利和玛鲁西亚(2010-2015),本该是天差地别的两支车队,除了相似的红色色调的涂装。

然而这两支在维修区一头一尾的车队之间,因为有了比安奇,终于开始渐渐被放到一起来谈论。2013年,作为法拉利青训营第一位成员的在比安奇刚刚加盟玛鲁西亚的时候,这支车队搭载的,却并不是法拉利的引擎。

然而这两支在维修区一头一尾的车队之间,因为有了比安奇,终于开始渐渐被放到一起来谈论。2013年,作为法拉利青训营第一位成员的在比安奇刚刚加盟玛鲁西亚的时候,这支车队搭载的,却并不是法拉利的引擎。

大概,这也可以算作是一种典型的法拉利式的培养。试车,送到客户车队,锻炼,然后回归。无数次的采访中,当谈到那支马拉内罗的车队时,这个来自法国的大男孩,都会不由自主地笑起来,他从不掩饰对于跃马的向往和忠诚,他说,这是他的梦想。

法拉利是很多人的梦想,但是在绝大部分时间里,比安奇都不是最接近这个梦想的那个人。

可这并不妨碍他一场一场的前进,尽管驾驶的是那样一台实在缺乏竞争力的赛车。一站又一站的空手而归,一位又一位车手和法拉利传出绯闻。2013年的后来,马萨离开了法拉利车队。新到来的车手,却不是他。甚至,在那长长一串的候选名单里,他的名字,大约,也是排在最后的。

即便如此,每一次,他依旧眉眼飞扬,目光坚定。

他说,法拉利是他的梦想,他会实现它。

如果没有铃鹿最后时刻让人目瞪口呆的那一幕[1],2014年,之于玛鲁西亚,之于比安奇,都本该是值得庆祝和铭记的一年。

很多年后,再谈起那2014的摩纳哥站。在旧话重提,又开始一场关于“罗斯伯格是失误还是阴谋”的讨论的间隙[2],是不是也还会有人,想起那一个周末,那间维修区末尾的P房里,也曾经上演过一场欢乐的庆祝。

是的,这就是F1。当一些人在为没有拿到冠军而懊恼的时候,也总有一些人,为了哪怕区区一个积分,而欣喜若狂。当年的超级亚久里车队(2006-2008)是这样,后来的玛鲁西亚也是。资金和实力上的巨大差异,使得有些车队的目标是冠军,而有些车队的目标,仅仅是生存………………

事实上,正是比安奇的这2个积分,使得玛鲁西亚有了继续挣扎下去的资本。尽管缺席了2014赛季的最后两站,但是他们终于还是出乎意料的,在2015赛季开始前的最后时刻,回到了F1的赛场。

当约翰-布斯(玛鲁西亚车队领队)对着镜头,感谢比安奇的积分挽救了车队的时候,那个之于这支车队,可以被称之为英雄的人,却再也看不到了。

或许死亡看上去已经离F1太远,所以很多时候,我们都会忘了,这本是一项绝不能称之为安全的运动。

当人们反复讨论着是否应该早些出示红旗,是否应该早些进站换胎,是否比赛时间应该提前,是否安全规则存在疏漏的时候……

也许我们的确需要一场警醒,然而没有人愿意看到,这一场警醒,是以这样的代价,血淋淋地呈现在我们的眼前。

比安奇,那个眉眼飞扬笑容青涩的大男孩。

那个驾驶着玛鲁西亚竞争力极差的赛车也从不轻言放弃的少年。

那个本该在15年坐进索伯的驾舱,甚至可能16年身披跃马战袍的车手。

他终究还是,在离梦想最近的时候。

不得不,转身离开。

这是一场所有人都期盼他获胜的比赛。他坚持战斗到了最后。

然而无视所有的祈祷和祝福,击碎所有的努力和坚持,这一向是上帝的小把戏。

比安奇,他曾说,赛车就是他的生活。

他说,他难以想象有一天,要躺在病床之上,不能自理,不能开车的日子。

我始终无法违心的写下“或许对于他来说,这是更好的结局”这样看似美好实际残忍的字眼。站在旁观的角度上,谁也无法揣测,当事人的心底对于自己的梦想,究竟是怎样的希冀。

只是,看着微博和朋友圈铺天盖地悲伤的消息,忽然没来由地在想,如果,他真的等到了加盟法拉利的那一天,大家奔走相告的程度,大约,也是铺天盖地一般吧。

所以,相比于R.I.P,我更愿意以这样的文字,结束这篇文章:

那场事故会永远沉淀在我们的记忆中。

然而,当我们提起比安奇。想到的,会是他飞扬的笑容。

是他骄傲地说出他的誓言和梦想。

是2014年的摩纳哥,驾驶着玛鲁西亚,几经受罚,依旧顽强,斩获的2个积分

2014年10月5日—— 2015年7月17日

1989-2015,战斗结束了。Jules,请好好休息。

注释: [1]:比安奇于2014年10月5日日本站正赛中因大雨不慎以213公里时速冲出赛道撞上赛道缓冲区内的救援吊车,赛车从吊车车底高速穿过,比安奇本人当场昏迷。事故数据显示比安奇的头部在遭受撞击时受到了254G(普通人接受G力极限的73倍)的撞击。事后比安奇不幸于2015年7月17日离世。 [2]2014年摩纳哥站奔驰车队罗斯伯格和汉密尔顿内斗激烈,两人排名第一第二完赛。

编辑:小杰

喜欢这篇文章的朋友,就请关注我们的微信公众号、微博以及B站账号吧。请搜索 赛车基因。您的关注,就是对我们最大的支持,我们深表感谢!

You must be logged in to post a comment.